- 学会动态

全国科普日活动专栏

编者按:2021年9月11-17日是全国科普日活动,今年的全国科普日主题为:百年再出发,迈向高水平自立自强。为弘扬科学精神,普及科学知识,推动形成崇尚科学的风尚,市水利学会开展了全国科普日宣传活动。今年7月份,劳可军局长提出了考证河姆渡历史,姚江如何在此开山通海,改变流向的课题,市河道管理中心迅速组织人员开展了课题调查研究,形成了调研文章。本期《调研参阅》印发《姚江古河道及其改道的水环境条件》调研文章,供参阅。

姚江古河道及其改道的水环境条件

张松达

姚江平原属于宁(波)-绍(兴)平原的一部分,西起曹娥江,东至甬江,南界四明山山地,北临杭州湾。地形上呈西高东低,北高南低的锅状地形,地势较低。姚江主流从四明山北出后,由西向东沿姚江平原南端的四明山北麓东行,穿过河姆渡遗址,到达三江口与甬江汇合。特殊的地形条件,形成了姚江平原洪涝灾害频发的自然环境,也为姚江洪涝治理带来许多困难。了解姚江平原的形成、古河道的变迁以及姚江改道的水环境条件,对科学治理和管理姚江具有裨益。

一、姚江古河道及环境变迁

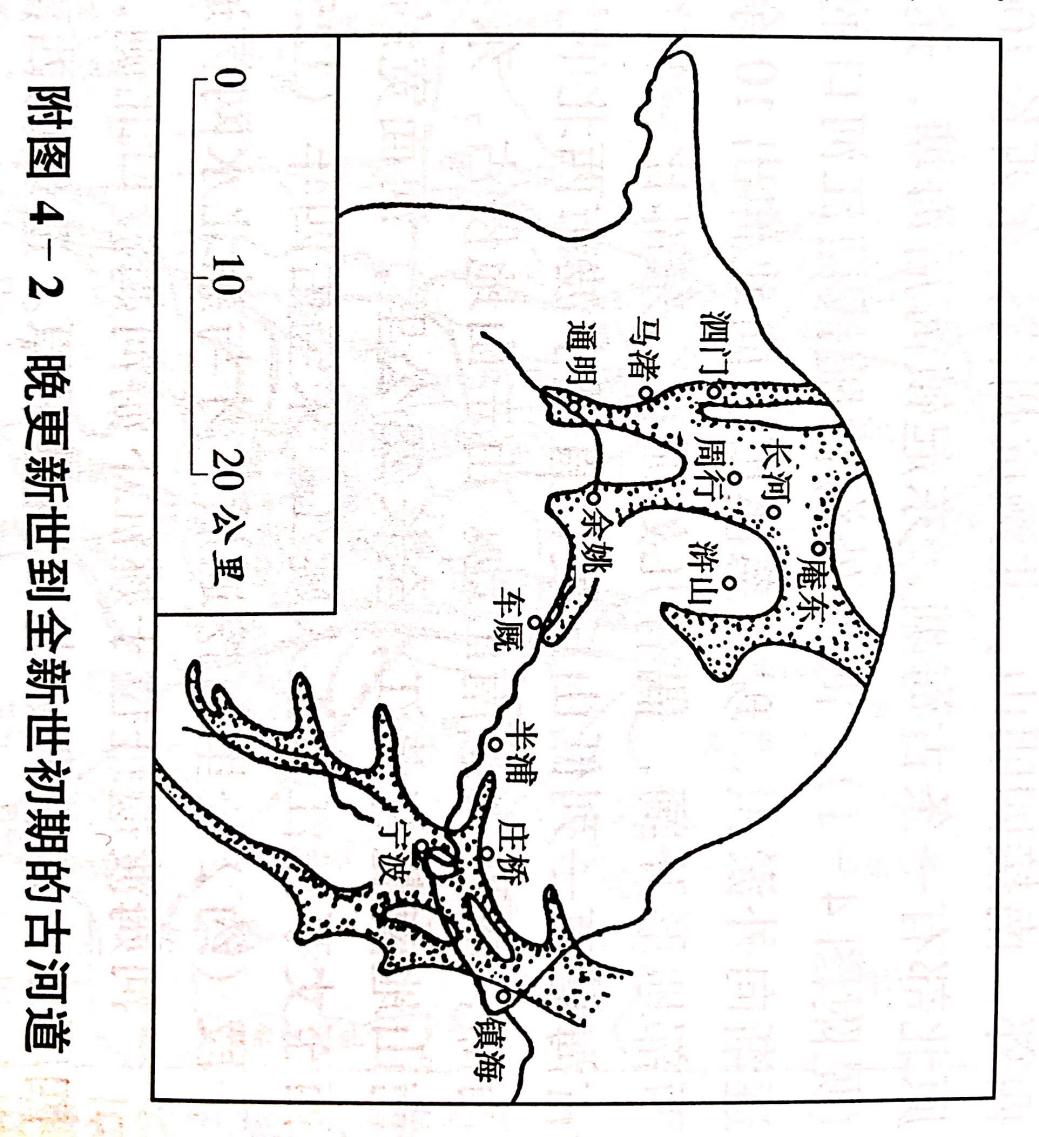

浙江省地质局水文地质工程地质大队编制的《杭州、余姚、宁波水文地质普查报告》,提出了姚江古河道的位置、范围及流向。在晚更新世,余姚江古河道分为两支,一支自河姆渡向西汇合车厩、陆埠大溪流水,再向西北经余姚向北至周巷、长河、庵东进入杭州湾,另一支自云楼向东经马渚折而向北从泗门进入杭州湾。其时,河姆渡以东的大隐与慈城之间存在一条分水岭,即以羊角山、乌石山等低山小丘为主体的大隐-慈城高地,形成了姚江古河道与甬江平原之间的分水岭。分水岭以西即为姚江古河道,源头便是河姆渡遗址右岸的芝林溪。分水岭以东的大隐溪和大雷山渚溪向东北方向伸展,经洪塘在现在的宁波市区汇合奉化江流水后向北入东海。

全新世冰期后,全球气温持续上升,宁绍平原遭受晚更新世末以来最大规模的海侵,海侵高峰时期,海水直拍四明山(会稽山)北麓,肖绍甬平原沦为一片浅海。海侵过程中平原上沉积了10-50m厚的淤泥层,使原来起伏不平的地貌成为一片平原。从地质部门测定的姚江平原贝壳堆积深度可知,在距今约8000年的全新世中期,姚江平原南高北低的地貌还比较明显,这个时候四明山北麓的地表水仍然向北排入杭州湾,大隐-慈城高地还是姚东准平原上的分水岭。在海侵过程中,四明山北麓的慈南山地、大隐-慈城高地构成特殊工字形地貌,对形成姚江平原现在的地形起到了很大的影响。长8.5km,宽约7.0km的大隐-慈城高地犹如从四明山北麓向北伸出的丁坝,从慈溪横河至镇海长达60km的慈南山地像是一道顺坝,丁坝和顺坝的相互作用产生显著的促淤效果,使余姚西北部迅速淤积,且淤积速度快于南部和东部,形成北高南低、西高东低的地形。全新世海退以后,姚江平原迅速成陆,在距今约6000-7000年,河姆渡先民背靠丘陵山地,在平原、草地、湖泊、沼泽的多种地貌环境下生活。河姆渡文化早期阶段,四明山北麓的地表水还能够顺利向北排泄。河姆渡第四文化层和第三文化层时期,水稻的孢粉总占总量的50%和40%,说明这个时候的原始农业已有相当规模,当时的水环境总体上有利于先民生产、生活的。河姆渡遗址出土的61种动物中,有生活于深山密林中的猛兽,也有活跃于低山丘陵的哺乳类小动物,还有以青草、树叶为食的鹿科动物,而数量最多的是鱼类、爬行类动物,还有锯缘青蟹、真鲨、海龟和鲻鱼4种海生动物,反映河姆渡成陆后在原来丘陵山地和海湾的地貌基础上又演化出平原、草地、湖泊、沼泽的多种地貌,为原始人群的生存、发挥提供了丰富的动植物资源。

姚江平原水环境的变化还与杭州湾喇叭口地形有着深刻的联系。喇叭口处的镇海与对岸的上海南汇之间宽达100km,涌潮平缓,而与钱塘江交汇处的临山、澉浦之间宽仅20km,潮流湍急。姚西北平原地势平坦,受钱塘江河口的摆动影响大,涨潮时大量的泥沙被带了进来,加速淤涨,姚北大古塘古海岸一带淤涨快于姚江腹地。全新世初的大规模海侵大约在距今6000年时结束,海平面趋于稳定,杭州湾喇叭口地形的形成,不但增加了姚东平原地表水排泄流程,而且钱塘江潮位顶托时还会堵塞古河道排泄口,姚东平原势必沦为洪涝灾害的多发地。从地层资料看,河姆渡遗址第三、第二文化层之间有一层自西向东逐渐增厚的淤泥层,最厚处0.65m,淤泥中没有检测到海洋微生物,证明这是洪水肆虐,陆地沼泽化的遗迹。同时,杭州湾喇叭口的形成,还使曹娥江水位受到潮水顶托,排水困难,推测在6000年前,曹娥江水已开始向姚江溢出,尤其是后期河姆渡遗址背后的分水岭消失,姚江穿过遗址向东改道,进而使姚江平原的水环境更加恶劣。在这种情况下,早期阶段河姆渡先民主要通过向周边山前平原扩散的办法求得生存,晚期只能向外迁徙,另行出路,河姆渡文化出现断层。从河姆渡遗址四个文化层C14年代测定及出土的主要器物来看,第四文化层年轮最早在6955±130年前,第一文化层最迟在4700年。第四文化层主要出土器物有石器395件、骨器2064件、陶器1143件、木器328件,而第一文化层石器92件、陶器84件,未见骨器和木器,足见姚江平原水环境变化对河姆渡文化的形成、繁荣和衰落起到决定性的作用。

二、姚江改道的地质及洪潮条件

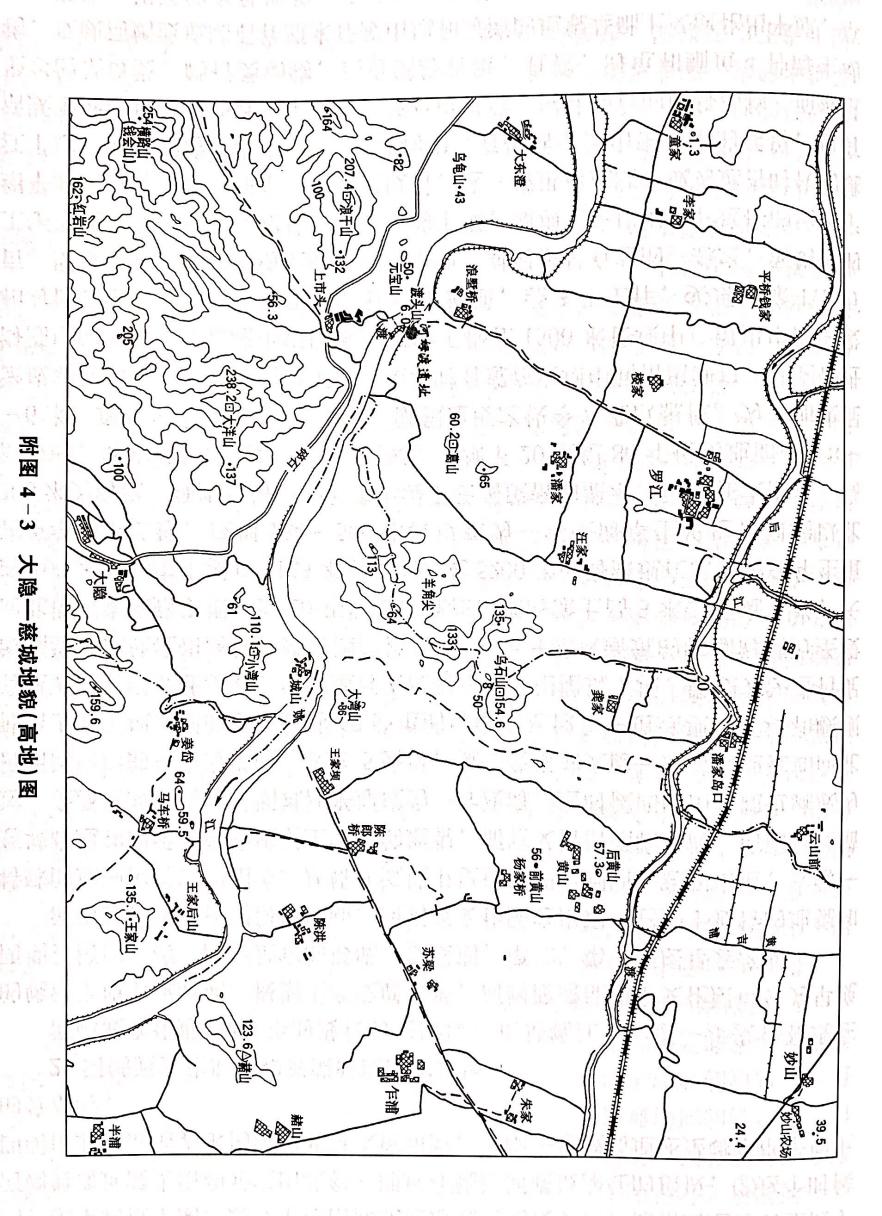

河姆渡遗址两期发掘中,发现第一文化层上叠压着厚厚的一层淤泥,自南向北自数厘米至百余厘米,排除海侵因素以后,可以认为这是一次特大洪水及洪水长期滞留的遗物,并与姚江改道、河姆渡文化在宁绍平原消失有关。考古学家根据这场特大洪水曾经冲刷第一文化层,深入第二文化层的迹象,推断姚江改道东流在距今5000年以后。结合大沽塘南侧出现良渚文化遗址的因素,以及姚江平原水环境变化的情况,认为姚江改道在距今4500-5000年之间,改道位置在河姆渡遗址向东约500m的大洋山与羊角尖之间的高地。据分析姚江改道主要与这一区域的地质条件及暴雨、洪水、高潮位等环境因素有关。

1.姚江改道的地质条件

根据浙江省地质部门勘察,在喜马拉雅山造山运动期间,有一条昌化-普陀断裂带自西向东穿过浙东平原,其南面有一条次级断裂带,位于河姆渡-大隐一线,与姚江段河道重合。在1967年大旱和2001年5月姚江特低水位期间,当地农民发现城山渡以西姚江河滩有活石出露,表面光洁,冲刷痕迹明显,河道成V字形且有两处缝罅清泉不竭,据当地老人介绍,河姆渡泉眼深3-5m,城山泉眼深2-3m,证实姚江河道处在断裂带上。在第四纪漫长的地质年代中,这条断裂带被砂砾泥土填平,因此,其地质条件具备造河要求。

2.分水岭沟头暴雨冲刷

河姆渡-大隐南面的大雷山山峰密集,海拔高程都在300m以上,其中最高的老鹰岩为521m。群峰林立,该区域冷暖空气交流频繁,成雨条件较好,年降雨量在1800mm以上,超过余姚常年平均降雨量500mm以上。特别是梅雨季节和夏秋季节经常产生大暴雨。由于山溪河道流短水急,排泄不畅,使溪水向沟头坡面逆流,成为冲刷大隐-慈城高地的动力条件,在持久反复的冲刷下,分水岭高地逐渐剥蚀降低。

3.洪水渗透切割

杭州湾喇叭口形成的北部潮位托顶,使姚江平原向北排水困难,尤其遭遇长时间的大洪水,姚江平原洪水位不断抬高。同时,曹娥江水势东流,更提升了姚江的洪水位,在大隐至慈城高地的分水岭东西两侧形成较大的水位差,河姆渡侧高水位,大隐侧低水位,高水头不断渗透,切割断裂带,逐步漫溢冲刷,形成沟槽,继而交替出现上游洪水下泄,甬江潮流上溯的造床动力。最终使姚江在这里贯通,改道东流,在畅通之后,导致西部的地表水向东泄出,并进行以甬江水位为基准的向上游溯源侵蚀,发展姚江中上游河床,终致形成干流,奠定了现在姚江平原的基本地貌和水环境。同时,大沽塘前后的姚北平原不断淤涨,向北排水减少,河流动力减弱,原姚江北排古河道不断萎缩淤塞,又进一步演进了姚江的发育。

图1.晚更新世到全新世初期的古河道

图2.大隐至慈城地貌(高地)图

图3.现代姚江改道河段地形图

图1.晚更新世到全新世初期的古河道

图2.大隐至慈城地貌(高地)

图3.现代姚江改道河段地形图